- ご案内

- スケジュール

- 武者小路実篤

- 資料室

- ミュージアムショップ

作品鑑賞

「作品鑑賞」は、武者小路実篤の著作をわかりやすくご紹介するもので、

過去に館報『美愛眞』に掲載されたものを、再編集し掲載しております。

*日程や名称、執筆者の肩書きは、発行時のものです。

館報『美愛眞』7号 より2004年10月1日発行

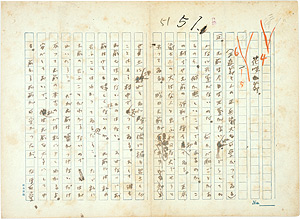

童話劇「かちかち山と花咲爺」

記念館所蔵となった原稿

大正六年七月の『白樺』に(二作品まとめて)掲載されたこの作品原稿を、最近記念館が所蔵することとなり、私も拝見しました。見た中で一番驚いたのは、「かちかち山」の狸の背中が焼ける有名な場面で、「この一節が活動写真でもよし」という冒険的な演出のト書きが書き込まれていたことです(結局は抹消されました)。他にも「花咲爺」の最後に登場する人物を「殿様」から「大名」に変更するなど、手直しや発想の変更のあとを数多く目にすることができました(この作品を単行本にする時に実篤の親友である岸田劉生が描いた素晴らしい挿画について、『館報』第四号で福島さとみさんが詳しく書いています。「かちかち山と花咲爺」は、劉生の原画と実篤の原稿がともに記念館の所蔵となりました)。

実篤は自伝小説「或る男」で「『かちかち山』と『花咲爺』と云ふ童話劇を十日許りの間にかいた。これは場面は少し多いが、完成品である」と書きました。推敲の手間を惜しまず書き上げたこの作品は、子どもに向けたものですが、作者の成長のあとを充分にうかがうことができる完成品とも言える作品です。

昔話から近代劇へ

「かちかち山」も「花咲爺」も、江戸時代から「五大昔話」の二つとされてきた、皆さんがよくご存知の昔話です。どちらも古くから語り伝えられてきた話なので、「かちかち山」の狸が熊になっていたりと、伝承のされ方によって内容上の相違は数え切れないほどあります。そうした中で、あらすじだけでいえば実篤の作品は普通の「かちかち山」・「花咲爺」であって、特に独創的であるとは言えません。たとえば、明治時代の代表的な童話作家である巖谷小波が書いた『花咲爺』(明治二七年十二月)や『かちかち山』(明治二八年五月)と比べてみても、あらすじでは大きな相違はありません。

しかし、実篤の「かちかち山と花咲爺」は普通の昔話とはちがいます。実篤は、「昔々あるところにおじいさんとおばあさんが…」と回想しながら物語を進めてゆく昔話的な語り方をしませんでした(小波の書き出しはまさにこのとおりです)。会話の表現が得意な実篤は、劇の台本のスタイルで書きました。話を展開させる方法のこの転換が、実篤の作品に大きな独自性をあたえています。「昔々」とかたる語り手を登場させないことで、登場人物の心情は自由に生き生きと動き出し、また登場人物同士の葛藤も表現できるようになりました。「かちかち山」と「花咲爺」はいわば近代劇になったのです。

子どもにも大人にも感動をあたえる作品

「かちかち山」では、狸は婆のやさしさにつけこんで彼女を殺し、婆汁にして爺に食べさせます。その狸は兎に「あの婆はお前さんさへ食ひたがつてゐたよ」、「人のいゝ面して、恐ろしいこと許り考へてゐたのだ」と、言いがかりをやめません。また、「花咲爺」では、慾兵衛が正兵衛(花咲爺)を偽善者だと一貫して批判し続けます。正兵衛が貸した臼を壊す慾兵衛を注意する中兵衛に(「正兵衛」と「慾兵衛」の間に「中兵衛」を置いたのは実篤の独創でしょう)、慾兵衛は「私が臼をかりに行つた時、いやな顔一つしなかつたのは、こんなたくらみがあるからだよ。あとで舌でも出してゐたらうよ」と言います。

実篤の童話劇が新鮮なのは、子ども向けという領域を越えて、悪者の心情まで余すところなく表現しているからです。昔話のように善人と悪人を固定させず、悪者側からの言い分をすっかり引き出すことによって、作品は一層私たちに身近なものになりました。しかし作品には、「かちかち山」における心優しい兎のキャラクターづくりや、「花咲爺」における正兵衛と犬との親愛の情など、子どもが共感できるための配慮も多くなされています。作者の「完成品」という自信は、大人にも子どもにも感動をあたえる自信だと言いかえることもできるでしょう。

不可能かもしれない善に向かって

実篤には、対立する人物双方の心情を実感できる強い想像力がありました。だから彼は、悪者たちの本音を目にするような偽善者批判を書くこともできたし、さらに悪者たちの本音に負けない、読者を納得させることが出来る勧善懲悪型のストーリーを完結させることができたといえます。「かちかち山」も「花咲爺」もストーリーの結末において、昔話との違いはありません。しかし、実篤は「花咲爺」に登場させた大名に、正兵衛の存在はこの世の奇跡である、そして慾兵衛の心の方が自分にはわかる、と、語らせています。現実には誰もが自分のエゴを抱えながら、理不尽な社会と何とか折り合いをつけて暮らしているのです。そのような中で、不可能と見えても真に善と思えるものに向かっていく知恵と勇気の必要を説く作品であると言えるでしょう。

(瀧田浩 二松学舎大学講師)

バックナンバーはこちら >>